-

Par Le Loup le 24 Janvier 2018 à 10:00

Le 24 janvier 1794, Marie-Anne Blanvilain, 6 ans,

rescapée du massacre de la Jumellière,

Une première demande de pension enregistrée le premier janvier 1816 laissait supposer que Marie-Anne Blanvilain avait été blessée légèrement lors du massacre de la Jumellière, le 24 Janvier 1794. Il n'en est rien.

Une première demande de pension enregistrée le premier janvier 1816 laissait supposer que Marie-Anne Blanvilain avait été blessée légèrement lors du massacre de la Jumellière, le 24 Janvier 1794. Il n'en est rien.Revenons au 24 janvier 1794... Le Colonne-Infernale n°5 de Cordelier arrive à la Jumellière, « brûlant toutes les habitations et massacrant toutes les personnes qu'il rencontra. » C'est à la Jumellière qu'il écrivit le 23 janvier, cet affreux rapport : '' Je me suis chauffé amplement, ce matin, avant de partir de Beaulieu, de même qu'en passant à Saint-Lambert''. Il resta deux jours à la Jumellière pour faire la chasse ''aux Brigands'' cachés dans les bois qui se trouvent entre ce bourg et Chemillé, et pour se livrer, d'après son propre langage ''à des opérations dans les environs''. Il arrêta aussi Thubert, l'intrus de Melay, qui, malgré les renseignements qu'il venait de lui donner sur un rassemblement de paysans, lui paraissait, en sa qualité ''de prêtre'' infiniment suspect. ''Je crois que son compte est bon, écrivait-il, le 23, à Turreau.... Tu penses bien que pendant nos différents séjours, nous ne nous tiendrons pas à rien faire.'' Il fit passer vingt* personnes au fil de la baïonnette, et, de toute la municipalité, le maire seul fut épargné en sa qualité de ''citoyen''. Cordelier quitta la Jumellière le 25.... vers Saint-Lezin. »

*Nous ne connaissons pas les noms, ni le nombre exact des victimes, trente deux ou une centaine, suivant les auteurs... ?? Sauf deux : Marie-Anne Blanvilain et sa grand-mère maternelle, Jeanne Noyer.**

** Sa grand-mère paternelle, Françoise Martin étant décédée avant le 17 décembre 1790 (voir acte de décès de Jacquine-Elisabeth Blanvilain – décès 1790, vue 647/647) - Il ne peut s'agir que de Jeanne Noyer, mais son acte de décès est daté du 17 ventôse an 2 (7 mars 1794) ??

En ce début de 1794, la situation de la famille Blanvilain est la suivante :

Le père, Jacques-Marcel Blanvilain, serger, est capitaine dans la cavalerie Vendéenne et est âgé d'environ 33 ans. Il est le fils de Pierre Blanvilain, sabotier et de Françoise Martin et épouse le 18 juillet 1785 à La Jumellière, Marie-Anne-Charlotte Paillou, fille de Pierre Paillou, boucher et de Jeanne Noyer. De cette unions sont issus :

1° Jacques Blanvilain, né le 11 mai 1786 à la Jumellière † le 17 mai 1786.

2° Marie-Anne Blanvilain, née le 19 février 1788 à la Jumellière.

3° Rose Blanvilain, née le 2 novembre 1789 à la Jumellière.

4° Jacquine Blanvilain, décédée le 20 frimaire an 2 (10 décembre 1793) à l'âge de trois ans.

Le nom de Marie-Anne Blanvilain apparaît dans un dossier de demandes de pensions du 1er janvier 1816 dans une liste de 17 femmes et filles blessées dans les premières guerres de Vendée, (Archives départementales de la Vendée SHD XU 39-17, vue n°4/4),dont la teneur suit :

«N°366 et n°13 – Blanvilain Marie-Anne, couturière - ''A reçu plusieurs blessures au massacre de la Jumellière contre les vendéens (âgée alors de 6 ans) - Deux cicatrices au dessous de l'oeil gauche existent et indiquent la suite d'une longue suppuration – Son père mort à l'Armée Vendéenne comme capitaine de cavalerie l'a laissée sans ressource, sa fortune ayant été perdue''. - Née à la Jumellière – domiciliée à Beaupréau – Proposée pour une pension annuelle de 100 francs en secours ».

Voici des extraits de son dossier déposé aux archives Départementales du Maine et Loire en date du 8 juillet 1824.

La première pièce :

« Enregistré à la mairie de la Jumellière sous le n°43 ; le maire F.de Cacqueray.

A son Excellence Monseigneur le Secrétaire d'Etat au Département de la Guerre,

Monseigneur,

Supplie très humblement Marie-Anne Blanvillain demeurante au bourg et commune de la Jumellière, canton de Chemillé, département de Maine et Loire de prendre en considération l'état d'infirmité dans lequel l'ont réduit plusieurs coups de sabres et de fusils, qu'elle reçut des Républicains pendant la guerre de la Vendée en mil sept cent quatre vingt quatorze, ce qui la rend hors d'état d'exercer aucun état manuel. En conséquence, Monseigneur daignant faire droit à sa supplique la faire jouir des faveurs accordées par sa Majesté aux Vendéens blessés, ce qu'octroyant, vous soulagerez la suppliante dans son état d'infortune.

Daignez Monseigneur être convaincu des sentiments et des hommages respectueux avec lesquels la suppliante a l'honneur d'être de votre Excellence, la très humble et très obéissante servente.

Pour Marie-Anne Blanvillain, le maire de la Jumellière. Signé Cacqueray. »

Le certificat des chirurgiens :

« Nous soussignés chirurgiens exerçant l'un à Chemillé et l'autre à la Jumellière 4ème arrondissement de Maine et Loire – Certifions que Marie-Anne Blanvilain âgées de 36 ans ; demeurant au bourg de la Jumellière : porte à la partie externe gauche du front une cicatrice de forme allongée, longue de deux pouces, commençant immédiatement sur l'arcade sourcillère et allant se terminer obliquement vers la partie externe de la base coronale – Une autre cicatrice de forme à peu près ovale à la partie supérieure de la pommette s'étendant du milieu de bord extérieur de l'orbite gauche au bord externe de la pommette, la première cicatrice nous a paru être le résultat d'une plaie ou blessure faite par un instrument tranchant tel qu'un sabre, la dernière au contraire paraît être le résultat d'une blessure faite par un instrument contondant tel que le bout du canon d'un fusil : et que tout cela nous a été déclaré par la dite fille Blanvillain, ces deux blessures ont occasionné et occasionnent encore de très grands maux de tête à la dite Marie Blanvillain et l'empêche parfois de se livrer à ses travaux ordinaires. Telle est la vérité en faveur de laquelle nous avons signés.

A la Jumellière le 8 juillet 1824. signatures des chirurgiens et du maire. »

Acte de Notoriété :

« L'an mil huit cent vingt quatre, le 8 juillet, devant nous Jacques-Charles Thibault juge de paix du canton de Chemillé arrondissement de Beaupréau, département de maine et Loire, assisté de notre greffier sont comparus :

1° Mathurin Mizandeau, cultivateur, âgé de 56 ans.

2° François Blanvilain, marchand, âgé de 53 ans.

3° Jacques Marais, propriétaire, âgé de 60 ans.

Demeurant tous trois à la Jumellière.

Lesquels nous ont déclaré et certifié par serment que la nommée Marie Blanvilain âgée de 36 ans, demeurant à la Jumellière ; a eu le malheur de tomber sous les coups des Républicains qui la sabrèrent et la laissèrent pour morte pendant la guerre de la Vendée, et que sa grand-mère fut tuée à ses côtés et qu'elle est maintenant réduite à un état déplorable, ne pouvant se livrer à aucun travail. Lecture faite il y ont persité et ont signé avec nous.

signé : F Blanvilain – Marais et Mizandeau. Le Greffier. »

Sources:

-Archives Départementales de la Vendée, tous droits réservés. SHD XU 39-17, vue n°4/4.

-Archives Départementales du Maine et Loire tous droits réservés – Etat civil de la Jumellière, acte de baptême vue n°616/647 année 1788- Acte de mariage, vue 580/647 année 1785 – acte de baptême année 1789, vue 634/647 – acte de baptême et décès année 1786 vue 591/647.

Dossiers Vendéens -1M9/59 vues 1,2,3,5/6.

-Abbé Deniau – Histoire de la Guerre de la Vendée – Tome IV – page 172-

-Photo : de l'auteur et charniers du Mans de Vendéens et Chouans.

Xavier Paquereau pour Chemins Secrets

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Le Loup le 23 Janvier 2018 à 23:44

Saint-Mesmin et la colonne de Lachenay…

Le texte que je vous propose ce soir à été plusieurs fois repris par différents historiens, par petits bouts ou en extraits. La version ci-dessous n’est pas complète par défaut d’avoir pu consulter l’original aux Archives Nationales. En effet, le dossier « W 22 » du procès de Turreau et de ses comparses, dont le document est tiré, tarde un peu à être numérisé (1). C’est néanmoins avec un intérêt tout personnel que je vous le présente, puisqu’il concerne le village où je fus baptisé.

Le signataire de ce mémoire se nomme Alexis-Marie-Jean-Aimé Barrion, né en 1766 probablement à Saint-Mesmin (absence de registres - Ses parents s’étaient mariés au Boupère en 1765). Officier de santé après avoir étudié à Brest. Membre de la Société Populaire de Fontenay à partir de juin 1794. Bien que farouche sans-culotte, il nous donne beaucoup de détails sur le parcours de la colonne de gauche de Grignon, commandée par Lachenay et qui passa bien par Saint-André-sur-Sèvre avant d’arriver à Saint-Mesmin en empruntant le chemin de la Forêt-sur-Sèvre. Deux options à ce stade. Soit, la colonne est passée par « Saint-Mesmin-la-Ville » et son château, où la cavalerie semble installée ; soit elle est arrivée en passant près du village de « La Mantruère », où demeure aujourd’hui, l’ami Patrick, membre de la Troupe des Cœurs de Chouans. L’option de Saint-Mesmin-la-Ville est séduisante au vu du nombre de bâtiments en ruines sur le cadastre de 1809, autour du vieux château. Cependant, restons prudents, car aucune ferme ne semble avoir été incendiée sur ce parcours depuis Saint-André-sur-Sèvre. Vous me direz, pas de trace d’incendie non plus à la Mantruère sur le cadastre… de 1840, bien trop récent pour se faire une idée. On peut se dire qu’une consultation des « séries M » des archives des deux départements de Vendée et des Deux-Sèvres pourrait nous éclairer avec les demandes de secours suite aux incendies. Méfiance là aussi : les déclarations étaient souvent rédigées par des notables… républicains, pour leurs propres biens et bien rarement pour les pauvres bougres, ne sachant pas écrire, et qui avaient tout perdu, sauf cette foi qu’on avait tenté de leur enlever.

RL

Janvier 2018

« Le 4 pluviôse (23 janvier 1794), nous eûmes des avis certains que des colonnes républicaines parcouraient les districts de Cholet et de Bressuire, incendiaient et massacraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Ne sachant à quel but attribuer cette marche, la commission municipale envoya de suite une ordonnance à la municipalité de Pouzauges, pour la prévenir de ce qui se passait, et en même temps pour recevoir d’elle des renseignements, si elle en avait. Elle nous répondit qu’elle n’avait aucune connaissance de ce qui se passait et qu’elle ne croyait pas que ces colonnes passassent la Sèvre, vu que le district de La Châtaigneraie était entièrement soumis, et qu’à l’aide des gardes nationales, organisées dans presque toutes les communes, la plus grande tranquillité y régnait. Cependant, cela ne nous tranquillisa pas sur le sort qui nous menaçait.

Le 5 au soir, nous apprîmes qu’une des colonnes commandée par le général Grignon était arrivée à Cerizay. Nous fûmes députés, Gérard, mon collègue, et moi, auprès de ce général pour savoir de lui quels étaient ses ordres relativement à notre commune, et quel était le parti que nous avions à prendre. Nous arrivâmes à Cerizay sur les huit heures. Il était à souper. Le maire nous annonça et on nous fit entrer. Il nous demanda d'abord ce que nous voulions. Nous lui dîmes que notre mission était de lui demander s'il se portait sur notre commune. Il nous répondit que oui, et que, le 7 du courant, sa colonne gauche s'y rendrait coucher. Nous lui demandâmes s’il incendierait. Il nous répondit affirmativement, que ses ordres le portaient expressément. Son souper fini, il me retira seul auprès du feu et me demanda qui j’étais, ce que je faisais à Saint-Mesmin. Je lui dis que j’étais chirurgien et, dans ce moment, membre de la commission municipale. Il me dit qu’il était fort surpris de trouver un jeune homme comme moi, me disant patriote, dans un pays proscrit et où pas un honnête homme n’habitait, et que, puisque j’y étais rentré, il fallait de toute nécessité que j’eusse des amis parmi les rebelles, desquels j’étais protégé. Et sans me donner le temps de répondre, il me demanda quelle avait été la conduite que j’avais tenue depuis l’insurrection. Je lui dis que j’avais toujours été réfugié depuis le commencement, que j’avais pris les armes au mois de septembre et avais suivi l’armée jusqu’après la prise de Cholet, Beaupréau et Saint-Florent. Qu’alors ma commune étant libre, j’avais reçu ma commission de l’administration de La Châtaigneraie et que je m’étais rendu à mon poste. Que depuis que j’y exerçais, nuit et jour j’étais sur pied, ainsi que mes collègues. Que nous avions organisé une petite garde nationale, composée de vrais sans-culottes, à l’aide de laquelle nous étions parvenus à désarmer presque en totalité les habitants de la commune. Que déjà 72 fusils, dont les trois quarts de munition, étaient rendus et que plus de 30 scélérats, des plus coupables de cette commune, avaient été pris et envoyés, tant à la commission militaire établie à Fontenay-le-Peuple qu’à Bressuire, où ils ont été condamnés à mort. Il me dit alors que le district n’avait point d’ordre à me donner et qu’il ne connaissait aucune autorité constituée dans la Vendée. Je lui répondis que je me serais cru très coupable si j’avais refusé de me rendre au poste où l’administration m’avait appelé. « Tout cela n’est rien dit-il. Il n’y a que des brigands dans la Vendée, je veux tous les exterminer, et aujourd’hui j’ai fait fusiller plusieurs municipaux en écharpe. » (2) Il me dit ensuite qu’il fallait que j’eusse à sortir de ce pays, et il m’offrit même sa protection pour me faire avoir une place de chirurgien-major dans un bataillon qui s’organisait à Thouars. Le voyant aussi favorablement disposé en ma faveur, je profitai de ce moment pour lui demander s’il ne serait pas possible de sauver de l’incendie les maisons des patriotes. Il me répondit qu’elles étaient en aussi petit nombre, si même il en existe qu’elles ne méritaient pas qu’on y fit attention. Que, cependant, si j’avais du blé dans la mienne, elle ne serait pas brûlée. Je lui dis que oui. Alors il me dit qu’il fallait en prévenir le général Lachenay, commandant de la colonne qui devait passer sur ma commune. Il me demanda si je connaissais quelques attroupements dans le pays. Je l’assurai qu’il pouvait être tranquille, qu’il n’en existait aucun dans cette partie. Que, dès qu’on en connaissait quelques uns, les gardes nationales des différentes communes se réunissaient à la garnison de Pouzauges, et qu’on les dissipait facilement. Que, depuis que les autorités constituées avaient repris leurs fonctions, tout était rentré dans l’ordre. L’habitant était tranquille chez lui et les lois s’exécutaient. « Cette tranquillité n’est que factice, me répondit-il. C’est pour recommencer au printemps. » Nous nous rendîmes ensuite à Saint-Mesmin. Le lendemain, bien persuadé que ma maison ne serait pas incendiée, j'en prévins tous les patriotes connus du bourg, qui de suite la remplirent de leurs effets et de grains. Tous, forts de notre patriotisme, nous attendions l'armée avec la plus grande sécurité. Mon collègue Girard fut encore voir le général Grignon, qui lui ordonna de désarmer notre garde nationale et de faire conduire toutes les armes à son quartier général à la Pommeraie, où il devait être le lendemain, et qui lui assura que toutes les maisons où il y avait du blé seraient conservées jusqu’à nouvel ordre. Il se rendit le soir à Saint-Mesmin avec le commissaire des guerres David et, ce qui prouve bien la tranquillité du pays dans un moment où tant d’horreurs se commettaient contre les malheureux habitants des campagnes, de bonne foi rentrés chez eux, c’est que ces deux citoyens voyagèrent tous les deux, sans aucune escorte, tout le jour et une partie de la nuit sans être inquiétés, dans les bois et les détours les plus dangereux.

Le 7, sur les dix heures du matin, nous aperçûmes toute la commune de Saint-André en feu et nous entendîmes une fusillade très vive. Nous apprîmes bientôt que c’était la garde nationale de cette commune qui avait été égorgée (3). Nous fîmes de suite prendre les armes à la nôtre ; elle se plaça en bataille au pied de l’arbre de la liberté, et jura d’y périr plutôt que de fuir à l’approche de l’armée républicaine. Mes collègues et moi prîmes nos écharpes et fûmes au-devant de la colonne. Nous vîmes bientôt des tirailleurs qui arrivaient de tous côtés, qui nous demandèrent si c’était le village où ils devaient coucher. Nous leurs dîmes que oui. Dans ce cas, dirent-ils, il ne faut pas y mettre le feu ni tuer les habitants jusqu’à demain. Enfin la colonne arriva, et le général (Lachenay, lieutenant de Grignon) se rendit à la municipalité, où il demanda les armes de la garde nationale ; une voiture que nous avions requise était prête, on les mit dedans et on les envoya à la Pommeraie.

Lachenay nous enjoignit ensuite de lui montrer tous les chemins qui conduisaient au bourg, afin d'y placer des bivouacs ; ce que mon collègue Girard fit avec la plus grande exactitude. Dans ce moment, un malheureux patriote, nommé Renaudeau, voiturier, (4) qui partait de chez lui pour se rendre à la municipalité, avec sa femme, un enfant à la mamelle et deux chevaux chargés de lourds effets, fut tué, sa femme violée et ses chevaux emmenés par un militaire qui se faisait une gloire d'avoir tué et démonté un brigand. Deux de nos gardes nationales, qui, après avoir déposé leurs armes, allaient chez eux chercher leurs femmes, furent aussi égorgés...»

Le moulin de Robineau de nos jours, où eu lieu le drame pour le voiturier Renaudeau :

«...Tout se passa assez tranquillement dans le bourg jusque sur les six heures du soir, au pillage près ; mais, comme les citoyens savaient que leurs maisons devaient être incendiées le lendemain, ils n'attachaient pas beaucoup de prix à leurs effets, étant dans la persuasion de ne pouvoir les soustraire aux flammes. A cette heure, tout changea de face ; les soldats, persuadés qu'ils devaient tout mettre à feu et à sang dans cette malheureuse contrée, se livrèrent aux plus grands excès : les femmes étaient violées, pillées, mutilées; les hommes étaient frappés, et bientôt la majeure partie des officiers, pires mille fois que les soldats, se permirent les plus grandes violences contre les malheureuses femmes qui leur avaient fait leur souper, toujours le sabre dégainé et prêt à leur trancher la tête, si elles ne consentaient à assouvir leur exécrable passion. Ils ne respiraient que sang et carnage et menaçaient d'égorger tout le monde. Ceux qui avaient des passeports les leur montraient. « Cela est fort bon jusqu’à demain matin, leur disaient-ils, cela n’empêchera pas que vous y passerez comme les autres. Votre municipalité est aussi brigande que vous et aura le même sort. »

Comme je n’ai pas la pièce originale sous les yeux, j’ajoute le commentaire d’Henri Bourgeois dans « La Vendée Historique » (5).

« Poursuivant son rapport, Barrion raconte comment il fut averti secrètement, par un officier de sa connaissance, que l’ordre avait été donné, pour le lendemain matin à cinq heures, de tout incendier et de tout égorger indistinctement dans le bourg, et comment il s’empressa, en compagnie de trois de ses collègues de demander audience au commandant de la colonne : non pas, ainsi qu’on pourrait le croire, pour protester contre l’acte de barbarie qui se préparait, mais tout simplement pour faire viser le passe-port qui leur était nécessaire pour se tirer eux-mêmes d’affaire et prendre la poudre d’escampette avant l’heure du massacre, l’ordre ayant été donné de ne laisser sortir personne du bourg sans autorisation, et toutes les issues étant sévèrement gardées. Ce ne fut pas sans difficulté que l’audience fut accordée, et l’infortuné Barrion, ainsi que ses trois collègues, les citoyens Girard, Denouhes et Gillebaud, furent d’abord sur le point, tout bons sans-culottes qu’ils étaient, d’être traités comme de simples brigands, c’est-à-dire impitoyablement sabrés par les bandits qui se trouvaient à la porte du général. Celui-ci consentit enfin à les recevoir . »

Barrion lui-même à présent :

« Enfin le général (Lachenay) daigna cependant nous entendre en particulier, et nous montâmes dans une chambre haute. Je lui porte le premier la parole en lui demandant à quelle heure il voulait que nous eussions parti. « Quand vous voudrez, nous répondit-il. - Dans ce cas, lui dis-je, je te prie de vouloir bien viser nos passeports. – Je n’en vise aucun. – Comment veux-tu donc que nous partions ? – Faites comme vous pourrez ou bien attendez à demain. – Que feras-tu de nous demain, lui dîmes-nous, où nous réfugierons-nous ? Ca il parait que les soldats, d’après leurs propos, ont ordre de tout égorger sans distinction. – Vous resterez à la municipalité. – Réponds-tu de notre vie ?- Oh ! pour la vie !... » Après avoir longtemps réfléchi : «Oui. D’ailleurs, j’irai à six heures chez le commandant de la cavalerie au château et nous arrangerons ça ensemble, et ensuite je passerai à la municipalité à sept heures. – Et si le commandant de la cavalerie n’est pas de ton avis, pour nous sauver la vie ? – Oh si ! c’est lui qui a sauvé tantôt le maire de Saint-André. D’ailleurs, si vous ne voulez pas être témoins de l’incendie de vos maisons et du massacre qui va avoir lieu, vous ferez bien de vous en aller, car je vous avoue que je vais commencer de suite à faire fusiller, et je suis fort surpris de trouver des patriotes dans ce pays. » Nous lui répondîmes que « connaissant nullement le plan qu’ils exécutaient pour terminer la guerre, et que d’ailleurs forts de notre civisme, nous nous attendions de trouver, comme autrefois, en nos frères d’armes des défenseurs et des protecteurs, et que nous n’avions nullement pensé à fuir devant une armée de frères. » Il nous dit à cela que « les districts étaient chargés de faire retirer tous les patriotes du pays ». Nous lui répondîmes que « le district n’en savait pas plus long que nous et que nous n’avions reçu aucun avertissement ». Enfin, après avoir visité nos certificats de civisme, il nous dit : « Tout cela est fort bon, mais faites comme vous pourrez pour vous sauver. Je ne veux plus m’en mêler ! » Et il voulut descendre. Nous l’arrêtâmes pour lui observer que nous avions quelques patriotes dans le bourg, que nous serions bien aise de sauver avec nous. « Eh bien, faites une liste, nous dit-il, vous me l’apporterez, et je verrai ensuite si je peux viser vos passeports. » Et il descendit, en nous disant que, s’il nous accordait la vie, ce n’était que d’après un arrêté d’une société populaire qu’il ne nomma pas, dans lequel il était dit que l’on pourrait avoir quelque ménagements pour les habitants des communes où les gardes nationales iraient au-devant de l’armée.

Nous retournons de suite à la maison commune, et nous nous occupons de cette liste. Elle fut bientôt faite, et Girard se chargea de la porter ; elle comprenait à peu près 15 à 18 individus, tant hommes que femmes et, je le jure sur mon honneur et ma conscience, il n’est pas l’un d’eux qui n’eût été victime des brigands. Plusieurs avaient été emprisonnés pendant longtemps, d’autres avaient été traités le plus durement possible, et la majeure partie avait toujours été réfugiée pendant le règne de ces scélérats. Le général Lachenay, à la vue de cette liste, dit à Girard : « Vous êtes des gueux, vous voulez me tromper. Il n’ya pas autant de patriotes ici ! » Il lui rend la liste en lui disant : « Je ne m’en mêle plus, retirez-vous ! »

Girard vient rendre compte de sa mission, et les deux officiers à qui nous devons notre salut l'accompagnent et nous pressent de partir... On fait secrètement sortir tous les patriotes réfugiés à la commune, et on s'achemine, guidés pendant quelque temps par ces deux officiers, sur le chemin de la Forêt-sur-Sèvre (6). Heureusement que c'était par ce chemin que la colonne était arrivée, et qu'on n'y avait point placé de bivouac. Pour moi, j'étais à pied ; je me sauve au travers des jardins et des prés, et je gagne, au milieu des bivouacs postés de tous côtés, le même chemin de la Forêt . De là nous nous rendîmes à La Châtaigneraie [...].

Quatre jours après, quelques uns de mes concitoyens et moi allâmes à Saint-Mesmin, pour ramasser quelques débris de nos effets que nous avions cachés dans les caves, mais tout avait été enlevé. Je vis ma maison incendiée, il n’y restait que les murailles et un monceau de blé dans lequel le feu n’était pas encore éteint. Tout le chef-lieu de la commune est brûlé, à l’exception de trois maisons, le presbytère, une appartenant à Béjarry, chef des rebelles, et une où demeure un membre du comité contre-révolutionnaire. Peu de métairies ont été livrées aux flammes. Mais, dans plusieurs, on a égorgé les malheureux cultivateurs et enlevé les blés. Pourquoi n’avoir pas enlevé celui qui était chez moi, puisqu’on voulait brûler ma maison, et pourquoi a-t-on laissé exister des maisons, après avoir enlevé les grains pour les conduire à Bressuire, où plus de six cents tonneaux ont été abandonnés aux rebelles ?

Une femme que je rencontrai dans le bourg, me dit qu’après que nous fûmes partis, dans la nuit quelques soldats plus humains que leurs chefs avaient fait évader tout ce qui était resté dans le bourg, à l’exception d’un vieillard âgé de 92 ans, son épouse et son domestique aussi très âgés, qui avaient été sabrés tous les trois... »

Notes :

(1) Extraits du procès de Turreau, AN W 22, dossier 6, pièce 41. « Déposition du 16 août 1794, certifiée exacte par Benjamin Godet, ci-devant maire de Saint-Mesmin, aujourd’hui substitut de l’agent national de Fontenay-le-Peuple, l’ayant entendu raconter maintes fois par ses concitoyens. »

(2) Ce qui fut en effet le cas à Saint-Aubin-du-Plain.

(3) Voici donc la preuve de l’incendie et du massacre de la garde nationale de Saint-André-sur-Sèvre. Reste à savoir si c’est bien le même jour qu’eut lieu le massacre du « Pont des Colons » même si le fait parait très probable…

(4) On sait que ce Renaudeau habitait le moulin de Robineau, entre Saint-Mesmin et Cerizay, ce qui sous-entend un détachement de la colonne infernale de Grignon qui avait sans doute poussé un peu au-delà de la Sèvre après Cerizay.

(5) « La Convention et la Vendée », AD85, 4 Num 280/5.

(6) Très intéressante indication ! En effet, on sait bien peu de choses que les parcours intermédiaires qu’ont pu faire les colonnes infernales. Les historiens se répètent, sans jamais entrer dans la fastidieuse histoire de détail qui permettrait à chacun de savoir si le lieu où il habite, fut ou non traversé par les hordes incendiaires.

votre commentaire

votre commentaire

-

-

Par Le Loup le 21 Janvier 2018 à 12:09

Les tombeaux de Monsieur Henri…

Cet article n’apprendra probablement rien aux connaisseurs de la Vendée mais il fait suite à une certaine demande de la part des débutants ; d’autre part, lors de la grande sortie du 29 août 2017 à la Durbelière, je me suis aperçu que sur les 250 personnes présentes, bien peu connaissaient l’histoire des différentes sépultures d’Henri de La Rochejaquelein de 1794 à aujourd’hui.

J’avais déjà évoqué ici, le lieu précis de la mort de « Monsieur Henri », situé quasiment sur l’échangeur de l’autoroute actuelle Cholet-Angers, ainsi que son cénotaphe, toujours existant, malgré l’urbanisation galopante de la ville de Cholet.

Commençons donc, encore une fois et pour rappel par cette lettre de la comtesse de Songy à sa sœur, comtesse de Beaucorps (1)

« Saint-Aubin, 27 mai 1821.

« ... Mes sœurs et moi étions convenues de l’acheter le terrain sur lequel Henri de La Rochejaquelein avait été tué. C’est M. Morisset qui en était propriétaire. Nous avons à peu près seize toises sur treize de terrain (2), y compris les fossés, tout autour une double rangée de peupliers à six pieds les uns des autres, en avant du côté de la grande route de Cholet à Vezins, la seconde rangée est interrompue. Nous avons l’intention de placer, à l’endroit où il était déposé, une croix de marbre noir avec cette simple inscription : Ici fut déposé Henri de La Rochejacquelein, général en chef des armées vendéennes, né le ... tué en combattant pour Dieu et le Roi, priez pour lui. Mais en attendant, il n’y a dans ce moment qu’une croix de bois peinte en noir, de chaque côté de la croix un saule pleureur et en allée vis-à vis, trois cyprès, de chaque côté presqu’en demi cercle un pin tombant, et au petit bassin derrière où il y a une source, plusieurs arbres verts, et quelques lauriers parsemés dans le reste du terrain. Je dois aller le revoir, ce triste lieu, dans quelques jours et je t’en donnerai ensuite un petit plan : il y a des lys, des fleurs sauvages parmi. De l’autre côté de la grande route, il y a une grande croix de pierre, on y avait encadré un morceau de marbre avec une inscription presque semblable à l’autre, excepté ces mots : Ici fut tué ; mais les scélérats, qui ne veulent même pas le souvenir de la vertu, l’ont brûlée, du moins l’inscription, c’est ce qui nous a décidées à ne mettre dans l’enceinte qu’une croix de bois, pour le premier moment, de peur que la rage ne se porte aussi contre elle.

Lettre communiquée par le vicomte Maxime de Beaucorps. »

Je pense que tout le monde a compris qu’il s’agit là, non du lieu exact de la mort de Monsieur Henri, mais du dernier endroit où il fut enterré avant son transfert à Saint-Aubin-de-Baubigné. Henri de la Rochejaquelein avait été tué le 28 janvier 1794. Afin qu’il ne puisse être reconnu, Stofflet avait défiguré le cadavre à coup de sabre et l’avait fait déshabiller entièrement. Louis Monnier raconte en détail cette triste affaire dans ses mémoires :

« Il a été tué par suite d’une imprudence de sa part, car il savait bien qu’un républicain n’a point de parole. Il avait avec lui, à ce moment, les deux Loyseau de Trémentines, aussi braves qu’il est possible d’être. Ils n’abandonnèrent le général qu’après qu’il fut tué. La Rochejaquelein poursuivait près de Nuaillé, des grenadiers républicains qui sortaient de Cholet ; après en avoir tué plusieurs, il se mit à la poursuite d’un qui était près d’être pris, lorsqu’il passa une haie et entra dans un champ, qui était élevé au-dessus d’un petit pré, et dont la moitié est en terre labourable ; deux petites chênes et un petit pommier séparent le pré d’avec la terre labourée ; au bas de ces trois arbres étaient deux réfugiés et un soldat que Loyseau, dit l’Enfer, avait sabré. Le général suit le grenadier qui était passé dans le champ. Le général lui crie : « Rends-toi ou tu es mort. » Le grenadier, exténué de fatigue, dit : « Je me rends, ne me fais point de mal. » Il revint sur le général ; il arrive à la haie, et voyant que le général était seul, il le met en joue et lui casse la tête. Loyseau, qui était à exploiter le dernier de ses trois hommes, voit tomber le général ; il court sur le grenadier, le tue, et le met en morceaux à coups de sabre. Le général était étendu mort le long de cette haie ; il avait sa grande lévite bleue, son pantalon de cavalier, boutonné du bas jusqu’à la ceinture, et un bonnet rouge (3). Loyseau se sauva, parce qu’il aperçut un détachement qui venait. ».

René Pauvert, lui, nous donne une autre version :

« Le mardi 28 janvier, l’armée sortit de la forêt et rencontra dans la grande route, près de la Haie-Bureau, un détachement de républicains que l’on attaqua et à qui l’on donna la déroute. M. Henri, poursuivant un grenadier, lui cria de se rendre ; le grenadier se retourna vers le général et le tua d’une balle qu’il reçut au front. Le grenadier perdit la vie au même instant par des cavaliers qui suivaient le général de près. Ces cavaliers étaient Braud, de la Jubodière, Meunier, Gaudin, de Saint-Martin de Beaupréau, et Boissière, aussi de Beaupréau. Ces cavaliers, ne voulant pas que leur général fut reconnu par les républicains, lui mirent sur la tête le chapeau du grenadier qui l’avait tué et lui barbouillèrent la figure de terre et le déshabillèrent.

Pour lors, M. Stofflet fit enlever le corps du général dans la nuit suivante et le fit enterrer un peu plus bas en disant au quartier général dans la nuit suivante que les scélérats ne pourraient le trouver. »

En fait, ce serait dans la nuit du 6 au 7 février 1794 que l’on enterra M. Henri, dont le bas-ventre avait été dévoré par les loups. Pour autant, cette version s’oppose à une autre. Citons le blog de Nicolas cette fois, qui reprend l’abbé Deniau :

« A peine ceux qui accoururent au secours de La Rochejaquelein eurent-ils constaté sa mort, qu’ils s’empressèrent, pour le dérober aux regards de leurs camarades que cette perte pouvait décourager, de le porter un peu à l’écart. Quand Jacques Bouchet revint sur ses pas pour pleurer auprès du cadavre de son général, ils l’avaient déjà enlevé du lieu où il était tombé. Comme ils n’avaient aucun instrument pour creuser une fosse, l’un d’eux courut en chercher à la Boulinière, métairie écartée dans les terres à la distance d’un kilomètre, et ils chargèrent le fermier, nommé Girard, de faire lui-même l’inhumation, remettant à des jours meilleurs le soin de lui rendre les honneurs qu’il méritait. Girard enterra d’abord le général dans le pré de la Brissonnière, à l’endroit où on l’avait transporté ; mais, un instant après, réfléchissant que les républicains pouvaient venir l’exhumer et insulter son cadavre, il le déterra, et alla le déposer dans une seconde fosse qu’il fit au milieu d’une haie voisine. Ne le voyant pas encore assez en sûreté dans ce nouvel endroit, il l’en retira aussitôt et le transporta à deux cents mètres plus loin, au-delà de la Haie de Bureau, dans un petit pré, sous un pommier, à quelques pas du lieu où le grenadier républicain avait été sabré par Bouchet et ses camarades. Il enferma le général et son meurtrier dans une même fosse, afin que, si les Bleus venaient à l’ouvrir, la vue de l’uniforme républicain arrêtât leurs investigations. »

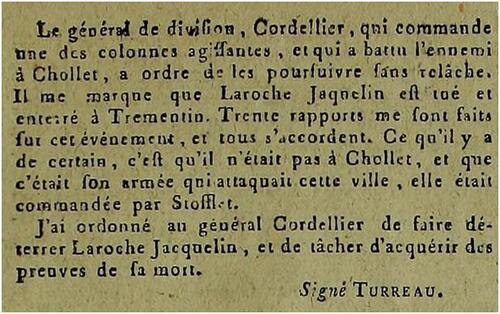

Notons au passage que Turreau écrit au Comité de salut public le 15 février 1794, qu’il aurait ordonné à Cordelier de le faire déterrer afin « d’acquérir les preuves de sa mort » (4)

Une autre version encore, celle de Poirier de Beauvais, voit le républicain viser d’abord Piquet, puis Henri de La Rochejaquelein, au vu de son cheval mieux harnaché que ceux des autres. (5) Quant à la comtesse de la Bouère, elle nous dit que l’on mit à Monsieur Henri la redingote d’un officier républicain tué auparavant et qu’il fut adossé à une haie afin de n’être pas reconnu. Elle réfute en outre totalement l’idée qu’on ait pu l’inhumer avec son meurtrier. Elle prétend ensuite, à tort, qu’on aurait transporté son corps aux Aubiers dans le cours de l’été (6)

On voit ainsi combien la dépouille du pauvre Monsieur Henri fut baladée et ce n’est pas fini, comme nous allons le voir.

Le 28 mars 1816, après avoir entendu différents témoins, qui se souvenaient que M. Henri avait été enterré « auprès de plusieurs cerisiers près de la Haie-Bureau », plus précisément « au pied d’un poirier », on procède a des fouilles. Le chirurgien Chesnay découvre (7) : « une tête à laquelle nous avons remarqué deux fractures qui nous ont paru avoir été faites par une arme à feu ; la première à la fosse orbitale droite avec brisure de l’apophyse montante de l’os maxillaire supérieur du même côté, la seconde vers le milieu du pariétal droit, dont la table externe a été emportée ; passant ensuite à l’examen des autres , nous avons reconnu deux fémurs, dont les apophyses sont détruites, un des os des iles du côté gauche, deux humérus dont un est entièrement dépourvu de ses apophyses et dont l’autre a conservé seulement sa tête, plusieurs fragments des premières côtes du côté gauche, un péroné, une portion de l’os sacrum et plusieurs autres petits os qu’il est impossible d’énumérer. Tous ces os ont été considérablement altérés, ce qui empêche de déterminer la stature de l’individu. Néanmoins, nous avons remarqué que ces os devaient appartenir à un jeune homme d’une taille élevée, à raison de leur longueur et du défaut de consistance. Les déclarations des témoins sur la blessure qu’à reçue Monsieur Henri de La Rochejaquelein, desquelles il résulte que la balle était entrée par l’œil et l’état de la tête que nous avons exhumée qui est fracturée précisément à la fosse orbitaire, prouvent clairement que les ossements exhumés sont ceux de mon dit sieur Henri de La Rochejaquelein. En conséquence nous avons fait placer ces ossements dans une bière que nous avons fait transporter dans l’église de Saint-Pierre de Cholet sous l’autel de Saint-Sébastien, ce jourd’hui à une heure de l’après-midi.

Le transport a eu lieu sous l’escorte d’un détachement de Vendéens qui se sont présentés spontanément à cet effet. Le convoi a été reçu à l’entrée de la ville avec les cérémonies d’usage, par le clergé réuni, et Monsieur le maire de Cholet, à la fin de la cérémonie, a apposé les scellés sur la bière, avec cachet de la mairie sur cire noire. »

Le 6 mai 1817, Monsieur Henri est à nouveau déménagé :

« Ce jourd’hui sixième jour de mai mil huit cent dix sept à sept heures du soir.

Nous, François-Joseph-Paul Turpault, maire de Cholet, accompagné de MM. Denis Hocbocq, médecin, Henri Allard, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, résidant à Thouars ; Pierre et René Jagault, l’un archiprêtre à Thouars, l’autre prêtre bénédictin, et Pierre-Germain Chesnay, chrirurgien à Nueil ; en présence d’une foule d’habitants ; nous sommes transportés à l’église Saint-Pierre de Cholet, avons trouvé, sous l’autel Saint-Sébastien, la bière que nous y avions déposée, suivant le procès-verbal du 28 mars dernier ; nous avons reconnu que les scellés que nous avions apposés étaient sains et entiers. Nous avons retiré les ossements de cette bière et les avons replacés dans un cercueil de fer-blanc, de couleur grise ; nous y avons mis du charbon pour la conservation des ossements et nous l’avons fermé. Sur ce cercueil se trouve attachée une plaque de cuivre sur laquelle est gravée une inscription en ces termes :

« Henri de La Rochejaquelein, né le 30 août 1772, tué le 9 février 1794 » (date erronée, évidement).

Ce cercueil a été renfermé dans un autre cercueil de bois de chêne ; on a également mis du charbon dans celui-ci ; ce dernier cercueil a été fermé et scellé par des bandes de papier, sur lesquelles nous avons apposé le cachet de la mairie sur cire noire ; après quoi il a été déposé sous l’autel Saint-Sébastien…. »

Le lendemain, les glorieux restes sont enfin transportés à Saint-Aubin-de-Baubigné, auprès des restes de son frère Louis, tué au Mathes deux ans plus tôt. Tout ceci, se passe évidemment dans le cimetière qui se trouvait à l’emplacement de l’église actuelle.

L'ancienne église et le cimetière sur le cadastre de 1812 :

Nouveau déménagement en 1847 et Monsieur Henri et son frère arrivent dans le nouveau cimetière, dans un caveau provisoire. L’église que l’on connaît actuellement est construite à partir de 1854 et achevée en 1855. La marquise de La Rochejaquelein, meurt le 15 février 1857 et c’est en décembre suivant que Monsieur Henri déménage encore dans la nouvelle église sous la chapelle nord qui sera agrandie en 1883.

La nouvelle église en vue aérienne Géoportail :

Dans cette chapelle de l’église de Saint-Aubin-de-Baubigné (les corps sont en fait dans les murs de la crypte située au-dessous), un autre nom sur les tombeaux, celui de Louis-Marie de Lescure. On connaît dans les grandes lignes l’histoire de sa sépulture, notamment avec cet article. Je pense qu’il sera utile d’y revenir prochainement…

RL

Janvier 2018

Notes :

(1) « Henri de la Rochejaquelein et la Guerre de Vendée», par Françoise de Chabot, 1890, p. 316 et 317, reprint, Pays & Terroirs, Cholet, 1998.

(2) Soit environ 790 m².

(3) On sait que M. Henri portait en effet un bonnet de laine et non pas un chapeau dans les derniers jours de sa vie.

(4) Le Moniteur du 27 pluviôse an II, (17 février 1794), archives.org, bibliothèque de Boston, USA, v. 602/1152. Lettre originale au SHD B 5/8-46, v. 5/15.

(5) Le fameux Piquet, transfuge républicain, exécuté sur ordre de Stofflet à Argenton-Château entre les 26 et les 28 février 1794 après un jugement où siègent le comte de la Bouère et Poirier de Beauvais (qui cite beaucoup Piquet mais ne parle pas de cette affaire). Piquet avait violé et/ou tué la servante du curé intrus réputée espionne…

(6) Pour ceux qui ont le goût du macabre : vous essaierez de déterrer un corps enfoui depuis six mois à même la terre, à fortiori dans celle du Bocage, et vous m’en direz des nouvelles…

(7) « Henri de la Rochejaquelein », par Françoise de Chabot, 1890, p. 326 et sq.

3 commentaires

3 commentaires

-

Par Le Loup le 21 Janvier 2018 à 10:22

21 janvier 1793, dix heures vingt-deux minutes, le Roi de

France vient de mourir sur l'échafaud.

Le 21 janvier 1793 à 11 heures, Jean-Baptiste Cléry, valet de chambre du Roi Louis XVI nous raconte :

Le 21 janvier 1793 à 11 heures, Jean-Baptiste Cléry, valet de chambre du Roi Louis XVI nous raconte :« Un Municipal entra dans la chambre où j'étois, il me dit de le suivre au Conseil ; là je trouvai tous les Municipaux assemblés et un aide-de-camp du général Santerre qui venoit annoncer la fin de Louis XVI. Je fus obligé d'entendre une partie de ce récit qui faisoit frémir l'humanité. Le Président m'interrogea sur ce que le Roi m'avoit remis et sur les paroles qu'il m'avoit dites, me somma d'en faire ma déclaration sur le registre et de la signer ; ensuite il me fit présenter les objets dont j'étois dépositaire, on examina l'anneau d'or au dedans duquel étaient écrites en lettres M.A.A.A. 19 aprile 1770. Le cachet de montre en argent et s'ouvrant en trois parties : sur la première étoit gravé l'Ecusson de France ; sur la seconde deux LL entrelacées, et sur la troisième une tête d'enfant casquée qui sembloit être celle du jeune Louis.

Le petit paquet qui contenoit les cheveux, et sur lequel étoit écrit de la main du Roi, cheveux de ma femme, de ma sœur et de mes enfans fut aussi ouvert. Il renfermoit en effet quatre petits paquets. Tous ces objets me furent rendus jusqu'à ce qu'il en fut autrement ordonné, avec injonction de les présenter quand ils me seroient demandés. »...

Tout cela s'est passé dans un pays civilisé, de culture occidentale et chrétienne, au siècle des lumières, de la sensibilité et des droits de l'Homme...

Sources : Le Journal de Cléry – Ce qui s'est passé à la tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de France – éditions Pays et Terroirs – décembre 2003 – de Jean-Baptiste Cléry - Photo : Louis XVI la veille de sa mort.

Xavier Paquereau pour Chemins secrets

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique