-

Les souvenirs de Louise Barbier,

8° partie…

A NANTES,

« Ma sœur Cécile resta à Saint-Jacques, cherchant ma sœur Cherbonnier qui devait l'y attendre avec son plus jeune enfant, nommé René, qu'elle allaitait encore. Nous nous rendîmes, moi, mon frère et les enfants Coudrais, sur la place du Bouffai, pensant y retrouver ma tante Coudrais. Mais nous attendîmes en vain. Nous étions seuls sur cette place ; il faisait noir ; une petite pluie fine et froide nous glaçait jusqu'à la moelle des os. Nous pleurions à chaudes larmes et nous nous serrions les uns à côté des autres, tout tremblants et découragés.

« Les passants s'approchaient de nous et nous interrogeaient. Lorsque nous leur disions que nous étions de Cholet, ils voulaient nous jeter dans la Loire que nous étions déjà si effrayés de voir couler si près de nous.

Mais le bon Dieu permit que deux de ces gens qui nous regardaient se dirent :

« Ces enfants me font de la peine ! Nous aurions bien pitié d'un chien. Emmenons ces enfants, car ils vont périr cette nuit si nous ne les recueillons pas. »

« Que veux-tu que nous fassions de ces marmots-là, répondit l'autre. »

« Partageons, je n'ai pas de garçon, je vais emmener le petit. » — « Moi qui n'ai que des garçons. Je me chargerai de la petite fille et nous les remettrons à leur famille quand nous saurons leur adresse. »

« Mon frère Eugène et moi, en entendant ces paroles, nous nous mîmes à crier plus fort. Nous ne voulions pas nous séparer et nous pleurions tant que ces gens, émus, nous promirent que nous nous reverrions souvent. Les enfants Coudrais furent aussi recueillis par des passants qui les menèrent au Sanitat, hospice où l'on recueillait les enfants, et nous ne les revîmes plus après, à Nantes (1).

« Enfin, après avoir embrassé mon frère, je suivis mon protecteur, qui était armurier, nommé Ganachaud. Il demeurait sur la fosse et était commissaire de quartier (2), On me mit à coucher dans une mansarde avec la domestique, une méchante républicaine. Le soir, je voulus faire ma prière ; elle me dit qu'elle allait me jeter par la fenêtre. Elle ne m'appelait que la « petite brigande », la « petite chouanne » et menaçait de m'étrangler à chaque instant. De mon lit, j'entendais des cris épouvantables : c'était des « brigands » de la Vendée qu'on noyait dans la Loire.

« Un soir, cette femme méchante me tira du lit pour me faire mettre à la fenêtre. On embarquait une troupe de prisonniers qu'on entassait sur une barque qui devait les engloutir. On trouvait cela plus prompt que la guillotine. Elle (la servante) me disait : « Voilà, petite chouanne, le sort qui t'est réservé. Je te mènerai demain voir Carrier. »

« Quand je me rappelle ces cris navrants, le frisson me prend encore. Jamais ces tristes souvenirs ne s'effaceront de ma mémoire.

(1) Louise Barbier ajoute ici en marge : « Ce n'est que plus de soixante-dix ans plus tard que ces quatre orphelins de la guerre, ces quatre enfants que la Providence avait si visiblement protégés, purent s'embrasser et se rappeler leurs malheurs. Ce fut la dernière fois que mon frère Eugène vint à Cholet le 20 septembre 1865. »

(2) « La maison existe toujours ; un des descendants y est armurier, le nom est sur renseigne. » (Note de Louise Barbier.)

________

« J'obtins la permission d'aller voir mon frère qui avait été emmené par un nommé Navier, qui était entrepreneur de bâtisses et demeurait sur les boulevards. II l'occupait à rouler les brouettes et à servir les maçons dans les constructions qu'il conduisait. On l'apprit (sic) à servir à table ; il mangeait du pain, ce que tout le monde ne pouvait pas faire, car on se mettait en file chez les boulangers pour en avoir. Nous mangions plutôt du riz ou des pommes de terre. Comme mon frère servait à la cuisine, il n'était pas malheureux. Je lui ai entendu raconter l'anecdote suivante : Un jour, on lui avait dit d'aller à la cave chercher du vin. Il s'en revint avec les lèvres barbouillées de noir. On avait voulu l'éprouver en en mettant à la bouteille. La chose fut prise en riant, mais il se garda bien de recommencer.

« J'étais obligée de passer sur la place du Bouffai pour aller voir mon frère. J'étais souvent arrêtée par la foule, qui était à voir guillotiner des malheureux souvent innocents. Ils avaient de grandes chemises rouges. Beaucoup étaient traînés sans connaissance. On m'interrogea plusieurs fois, mais je faisais voir un permis de mon maître qui était chef de district et on me laissait partir.

« Je fus trois ans (1) à Nantes. Je fis ma première communion au Sanitat, sous un prêtre assermenté, avec mon cousin Blain (2) qui avait été placé aussi lui en arrivant à Nantes dans cet hôpital. J'allais apprendre à lire chez des religieuses chassées de leur couvent. Dans des maisons de gens dévoués à la bonne cause, elles instruisaient les pauvres enfants abandonnés. »

(1) Trois ans... non, mais 1794 à partir de mars, 1795 et peut-être les deux premiers mois de 1790.

(2) « Auguste Blain, fils de Jean Blain, calendreur, et de défunte Louise Martineau, de cette paroisse, ledit enfant âgé d'environ dix ans, emmené à Nantes. » (Registre de M. Boisnaud.)

E. M. Chorin note à la suite : « Ce Blain m'a raconté avoir passé la nuit de la bataille de Cholet dans la chapelle du château du Pontreau, puis en se rendant à Nantes, avoir couché dans les ruines du château de Tiffauges. »

________

TRÊVE ET PACIFICATION.

« Cependant Cholet était toujours le centre de la guerre. Pendant un an, elle fut déserte d'habitants (autres) que des soldats, tantôt des chouans, tantôt des républicains (1). Il n'y avait pas de vivres. La caserne était aux Cordeliers (l'Hôpital), la seule maison qui n'avait pas été brûlée.

« Enfin, on parlait de la paix qu'on allait signer. »

Elle fut conclue effectivement le 17 février 1795 au château de la Jaunaye, près Nantes, entre les députés de la Convention et Charette et ses officiers. Le 31 mars, à sept heures du soir, les troupes républicaines, conduites par Canchaux et le représentant Dornier, arrivèrent à Cholet. Savary prit le commandement de la place.

« Le 11 avril 1795, on fit un banquet pour la conciliation. Ce fut le 2 mai que fut affichée la paix (conclue cette fois à Saint-Florent avec Stofflet), signée de Dornier, Ruelle, Bollet, Jarry et Chaillon, tous citoyens républicains. On mit tous les prisonniers du château en liberté.

« Peu à peu, les réfugiés arrivaient à Cholet par petites troupes, par famille. Rien n'était triste comme ce retour de l'exil, de voir chacun vêtu de guenilles, (portant) des paquets attachés sur le dos ou sur un pauvre cheval qui portait aussi les enfants ou les vieillards. En arrivant, on retrouvait à la place de sa maison une masure vide. Pas d'argent, ni fruits, ni légumes ; pas de pain, pas de travail.

(1) La ville de Cholet ne resta véritablement déserte que pendant les mois de mars et d'avril 1794. Dès le mois de mai, certains habitants qui s'étaient cachés dans les environs, vinrent reprendre possession des ruines. La ville et le pays furent alors administrés, en dehors de toute la France, au nom du petit roi Louis XVII, jusqu'à la rentrée des troupes à Cholet.

A suivre…

votre commentaire

votre commentaire

-

Les Guinchelières…

Nous avons publié ici la 6° partie des « Souvenirs de Louise Barbier ». Celle-ci nous parle d’un massacre à la Tessoualle en ces termes :

« Le général Boucret était à la Tessoualle, à dix kilomètres et brûlait tout le bourg et l'église. Il fit mettre le feu dans un grand champ de genêts, dans le bas des Juchellières, où tous les habitants étaient réfugiés et il faisait tirer sur ceux qui voulaient s'échapper. Mon frère Louis, qui y travaillait à tisser de la toile, se sauva en traversant la rivière et arriva nous raconter ce massacre où périrent plus de soixante personnes. »

Louise Barbier se trompe de nom et c’est plutôt aux « Guinchelières » (« Ginchellières » sur le cadastre) qu’eut lieu la tuerie. Ce massacre a dû avoir lieu le 21 janvier 1794, effectivement de la part de la colonne de Boucret tandis que son second, caffin se cantonne à Maulévrier.

Aujourd’hui, la rivière de la Moine s’est considérablement élargie avec le barrage de Ribou et on peut penser que le lieu de ce massacre se trouve plus ou moins sous les eaux.

RL

Septembre 2016

Les Guinchelières sur l’IGN :

Sur la matrice de 1810 :

Sur place :

votre commentaire

votre commentaire

-

Les chroniques de Jacques Chauvet, N° 2…

Lien pour télécharger l’émission du jour de RCF Vendée, cliquer ici.

votre commentaire

votre commentaire

-

François-Pierre Dublé

du Mesnil-en-Vallée,

proposé pour un sabre de récompense. « L'état nominatif des officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée Royale de l'Ouest, 2ème corps, commandée successivement par M.M Cathelineau, d'Elbée, Bonchamp, Stofflet et le Cte Charles d'Autichamp, proposés pour recevoir des armes au nom du Roi, en récompense de leurs services et de leur dévouement » ; en date du 18 juin 1817, fait apparaître sous le n° 17 le nom de François Dublet, domicilié au Mesnil-en-Vallée (Maine-et-Loire), charpentier.

« L'état nominatif des officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée Royale de l'Ouest, 2ème corps, commandée successivement par M.M Cathelineau, d'Elbée, Bonchamp, Stofflet et le Cte Charles d'Autichamp, proposés pour recevoir des armes au nom du Roi, en récompense de leurs services et de leur dévouement » ; en date du 18 juin 1817, fait apparaître sous le n° 17 le nom de François Dublet, domicilié au Mesnil-en-Vallée (Maine-et-Loire), charpentier.Il s'agit d'un ancien capitaine des Armées Royales de l'Ouest, qui est proposé pour recevoir un sabre de récompense.

François-Pierre Dublé-Dubled ou Dublet est né à Cheffes-sur-Sarthe en Anjou, au Nord de la Loire. Il est le fils de Pierre Dublé, né le 1 février 1739, laboureur à Tiercé et de Magdeleine Soreau de la Membrolle-sur-Longuenée, décédée le 10 septembre 1814 à Cheffes-sur-Sarthe.

En 1793 il rejoint l'Armée Catholique et Royale de la Vendée et sert comme soldat, ensuite comme lieutenant et enfin capitaine, en 1793, 94, 95, 96, 99 et 1815. A cette époque, la fabrication de cartouches n'est pas sans danger et les explosions n'étaient pas rares, comme nous allons le voir... En 1821 il reçoit un brevet d'honneur du Ministre de la Guerre...

Le 19 mai 1824, François Dublé rédige une demande de pension enregistrée à la mairie du Mesnil, en ces termes...

« A Monseigneur,

Monseigneur le Baron de Damas, ministre secrétaire d'Etat de la Guerre à Paris ; François Dublé, charpentier, demeurant au bourg et commune du Mesnil en Vallée, canton de Saint Florent le Vieil 4e arrondissement de Maine et Loire, ancien capitaine dans les armées Royales de l'Ouest.

Supplie très humblement et à l'honneur d'exposer que depuis 1793, il n'a cessé de porter les armes dans les armées Royales de l'Ouest contre les ennemis du trône, d'abord comme soldat, ensuite lieutenant et enfin capitaine ; ainsi que le constatent différents certificats des commandans généraux sous lesquels il a servi, et qu'il joint à la présente. Qu'en 1794, étant à faire faire des cartouches pour ses soldats, il eut une cuisse brûlée par une explosion subite qui eut lieu dans la chambre où on faisait ces cartouches, le résultat de cette brûlure lui a occasionné un ulcère a la jambe dont il ne peut guérir et qui le gêne beaucoup pour son travail et lui porte un préjudice considérable ayant six enfants à nourrir, et entretenir ; il ne jouit d'aucune pension, ni secours du Gouvernement.

En 1821, l'exposant eut l'honneur de recevoir un brevet d'honneur signé de Monsieur de la Tour Maubourg, alors Ministre de la Guerre, mais désirant une pension afin de lui aider à nourrir sa famille, il l'envoya avec une pétition qu'il présenta à cet effet au successeur de Monsieur de la Tour Maubourg, et il n'en a plus entendu parler.

C'est pourquoi l'exposant a recours à votre humanité et à votre justice pour qu'il vous plaise Monseigneur, vu tous les certificats ci-joints, le recommander aux bontés du Roi, et le faire participer selon son grade, et ses besoins aux pensions accordées aux fidèles royalistes des armées de l'Ouest, conformément à l'ordonnance de sa Majesté Royale du 3 décembre dernier ;

Le suppliant de vous priez de lui faire l'honneur d'agréer l'assurance du profond respect avec lequel il se dit de votre grandeur Monseigneur, le très humble et très obéissant serviteur ».

Au Mesnil, le six mai 1824. signé : Dublé.

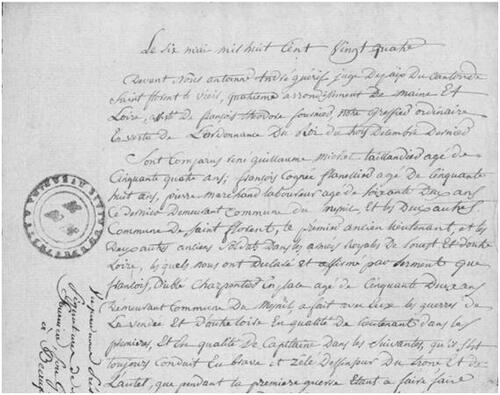

Le 6 mai 1824, un certificat de notoriété est dressé devant Maître Guérif, Juge de Paix à Saint-Florent-le Vieil.

« Le six mai mil huit cent vingt quatre, Devant nous, Antoine-André Guérif, juge de Paix du canton de Saint Florent 4eme arrondissement de Maine et Loire, assisté de François- Théodore Fournier, notre Greffier ordinaire. En vertu de l'Ordonnance du Roi du mois de décembre dernier :

Sont comparus René-Guillaume Michel, taillandier, âgé de cinquante quatre ans, François Cognée, flanellier âgé de cinquante huit ans, Pierre Marchand, laboureur, âgé de soixante deux ans, ce dernier demeurant commune du Mesnil, et les deux autres commune de Saint Florent, le premier aussi Lieutenant et les deux autres anciens soldats dans les Armées Royales de l'Ouest et d'Outre-Loire, lesquels nous ont déclaré et affirmé par serment que François Dublé, charpentier en place âgé de cinquante deux ans demeurant commune du Mesnil, a fait avec eux les guerres de Vendée et d'Outre-Loire en qualité de lieutenant dans les premières ; et en qualité de capitaine dans les suivantes, qu'il s'est toujours conduit en brave et zélé déffenseur du trône et de l'autel, que pendant la première guerre étant à faire des cartouches pour ses soldats, il eût une cuisse brûlée par une explosion subite qui eût lieu dans la chambre où il faisait faire ces cartouches, le résultat ce cette brûlure lui a occasionné à la jambe gauche un ulcère dont il n'a pu être guéri à ce jour, ce qui le gêne beaucoup pour son travail; qu'il ne jouit d'aucune pension ni d'aucun secours de l'état.

Pourquoi nous avons rédigé le présent acte de notoriété pour servir et valoir ce que de raison.

Le présent après lecture a été signé par nous René Guillaume Michel susdit et le requérant, les autres ayant déclaré ne le savoir, de ce enquis.

A Saint Florent le jour et an que dessus.

Signé Guérif, Fournier, Michel.

François-Pierre Dublé se marie le 13 juin 1797 au Mesnil avec Marguerité Boré, née le 2 février 1771 au Mesnil et décédée le 8 mai 1812 en ce lieu. Sont issus de ce premier mariage :

1° François Dublé, né le 28.3. 1798, le Mesnil.

2° Marguerite Dublé, née le 29.5.1800, idem

3° Pierre Dublé, né le 17.2.1802, idem.

4° Sébastien Dublé, né le 7.11.1804 , idem.

5° Pierre Dublé, né le 18.2.1807, idem.

Veuf, François-Pierre Dublé se remarie à Cheffes le 10.8.1813 avec Marie, Madeleine Dufay, fille de confiance, née à Cheffes le 14 mars 1788 et décédée à Saint-Florent le ler juillet1871 et de cette union sont issus :

1° Jean-pierre Dublé, né le 10.9.1814 le Mesnil.

2° Augustin Dublé, né le 16.1.1818, idem

3° Marie Dublé, née le 25.11.1826, idem.

Sources: Archives Départementales de la Vendée - état nominatif des combattants proposés pour recevoir une arme d'honneur SHD XU 16.21, vue n°4 - 18 juin 1817 – Archives Départementales de Maine et Loire tous droits réservés – Dossiers Vendéens 1M9/149- Registres d'état civil de Cheffes sur Sarthe le Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-Vieil - photo de l'auteur.

X. Paquereau pour Chemins Secrets.

votre commentaire

votre commentaire

-

Les souvenirs de Louise Barbier,

7° partie…

A MORTAGNE.

« Enfin, nous arrivâmes à Mortagne à la nuit, espérant coucher chez ma sœur, car nous devions y avoir des laisser-passer pour nous diriger ensuite vers Nantes. Mon beau-frère Cherbonnier était requis par l'armée pour réparer les fusils. Il y avait toujours un factionnaire à sa porte pour l'obliger à travailler et le surveiller.

« Mais en arrivant, nous eûmes la déception d'apprendre qu'ils (sic) avaient émigré. Mon beau-frère avait été dénoncé comme royaliste et ne dut son salut qu'à un hasard providentiel. Sa femme avait dû prendre la fuite, emmenant deux jeunes enfants, François et René, qui étaient de la même année 1789, l'un du mois de janvier, l'autre du mois de décembre. Mon pauvre beau-frère était resté caché dans son grenier sous des bottes de paille. Les soldats furetaient partout pour le découvrir et, désespéré, il allait se livrer, quand un chat qui était à côté de lui s'élança dans une chambre voisine, fit sonner par hasard le timbre d'une pendule. Entendant ce bruit, ses ennemis abandonnèrent le grenier où il n'avait plus que l'espoir de se livrer à ses bourreaux. Ils courraient vers cette pièce, voient une fenêtre ouverte et s'élancent pour le poursuivre, croyant qu'il s'était évadé par cette issue.

« Mon beau-frère, plus mort que vif, sortit le soir de sa cachette. A l'aide de déguisements et par des chemins détournés, il se rendit à Nantes où sa femme l'attendait avec une grande inquiétude.

« A Mortagne, comme à Cholet, l'incendie fumait encore. Tout était à feu et à sang, car c'était le général Huché, le plus féroce de tous, qui y faisait tout massacrer. Nous étions sur la place de l'Eglise, témoins de la plus horrible barbarie des soldats. Le Général faisait larder deux prisonniers vendéens, après les avoir assaillis à coups de sabre. Les bourreaux eux-mêmes se refusaient d'obéir à infliger cet affreux supplice, tant les deux victimes souffraient et criaient en se débattant contre la mort, demandant en grâce de les achever à coups de pistolet. « Gardez-vous en ! » ordonnait le général, « enfoncez vos sabres plus avant ; vous ne savez pas votre métier. »

« Nous allâmes chercher un refuge dans une ferme, afin d'y passer la nuit. Mais nous en sortîmes aussitôt, remplis d'effroi ; nous y vîmes couper par petits morceaux un paysan et son fils, parce qu'on avait trouvé le curé de la ville caché chez eux et à qui on avait coupé les deux jambes aux genoux. Le malheureux se débattait encore dans les dernières convulsions de l'agonie.

« Nous nous cachâmes dans un champ de genêts où nous eûmes bien froid toute la nuit ; une neige fine et serrée blanchissait les chemins. Ma tante Coudrais nous fit partir de Mortagne de grand matin, car l'ordre était venu, comme à Cholet, d'évacuer la ville. »

A MONTAIGU.

« Nous arrivâmes à la nuit à Montaigu. Là aussi, tout était brûlé, la ville déserte de ses habitants, et les soldats excités par le général Huché qui, partout où il passait, signalait sa présence par des actes de la plus indigne des cruautés. Il y avait fait amener huit cents Vendéens qu'il avait fait égorger. Ayant reconnu le curé, il lui fit couper la langue et les oreilles, et arracher les yeux avant de l'achever. Il fit suspendre plusieurs malheureux par le menton à des crochets de fer, parce qu'ils n'avaient pas crié assez vite ; « Vive la République ! », et qu'on avait découvert des cocardes blanches sous leurs vêtements. On les fit brûler dans cette position.

« Ces cruautés n'avaient plus de bornes. Nous en étions les spectateurs tremblants. Il fallait les regarder sans avoir l'air de s'en apercevoir, car si nous avions eu le malheur de crier et d'avoir peur, dix soldats étaient prêts à nous faire subir le même supplice.

« Ma tante Coudrais nous fit entrer dans une maison qui n'avait que les ouvertures, sans porte ni fenêtre. Elle nous fit un grand feu dans le milieu de la place pour nous réchauffer et nous faire cuire quelques pommes de terre pour manger avec le peu de pain qui nous restait et sans savoir si nous en aurions pour le lendemain.

« En ce moment arriva ma sœur Cécile qui avait le petit Cherbonnier François, l'aîné des enfants de ma sœur (1). Ils avaient perdu la mère et c'était à qui pleurerait le plus fort. Ma sœur avait quatorze ans et le petit garçon quatre ans. Ma tante les fit manger et les consola de son mieux. Puis nous nous endormîmes, la tête sur notre petit baluchon, tout habillé de peur d'être surpris.

« Avant l'aube du jour, ma tante nous réveilla et nous fit faire notre prière. Nous partîmes à la garde du bon Dieu. En sortant de la ville, on avait fait une barricade des corps des victimes, pour empêcher les émigrés de fuir et les ambulances de passer. C'est par des détours, dans les genêts, derrière les haies et toujours en crainte d'être surpris, que nous quittâmes cette ville. »

VERS CLISSON ET NANTES.

« Ma tante nous fît prendre le devant, en nous disant qu'elle allait nous chercher de la place dans les ambulances ; c'étaient les charrettes qui emmenaient les vieillards, les enfants et les malades, à la suite des émigrés.

Puis elle nous dit qu'elle nous retrouverait à Nantes, sur la place du Bouffay. Mais nous ne devions plus la revoir, car on vint la prévenir, par ordre de M. Lecoq, un de ses amis, qu'elle était dénoncée et qu'elle serait arrêtée en arrivant à Nantes (2). Elle fut alors obligée de se déguiser, d'éviter cette ville et de suivre une bande de réfugiés qui se dirigeaient sur Varades.

(1) François Cherbonnier, né à Mortagne le 10 janvier 1789, parti militaire en 1808, fit comme sous-officier les campagnes d'Autriche et d'Allemagne et comme sous-lieutenant celle de Russie, fut blessé à la bataille de la Moskowa (5 septembre 1812).

Les papiers de notre regretté ami Léon Bonnineau conservent de nombreuses lettres écrites pendant ce temps à sa mère. Sa dernière lettre est du 17 septembre. Il mourut quelques jours après.

(2) Interrogatoire des détenus dans les prisons nationales d'Angers, folio 64 et suiv. : Cécile Coudray, 14 ans, de Cholet, fille de défunt Louis Coudrais et de Mathurine Auvinet, est restée à Varades, où elle a été arrêtée, a passé par les conseils de Amaury (Gelusseau) et ses filles ; sa mère, une scélérate.

________

« Nous nous dirigions donc tout doucement sur Clisson, regardant toujours derrière nous, espérant voir arriver notre tante, ou les charrettes qu'elle nous avait dit qui nous rejoindraient (sic).

« Nous étions six pauvres enfants. Ma sœur Cécile, la plus grande, avait le petit Cherbonnier sur le dos ; moi et mon frère Eugène et les deux enfants de ma tante Coudrais. Nous n'avions pas de pain ; nous en demandions dans les fermes ou les bourgs où nous passions.

Mais on nous ouvrait à peine les portes, tant on était en crainte de se voir arrêter.

« Nous étions tous exténués de fatigue et mourant de faim. Nous allions infailliblement périr lorsque, près d'arriver à Clisson, nous vîmes des cadavres de soldats dans un fossé. Ma sœur Cécile nous fit cacher et s'approcha pour voir s'ils étaient bien morts ou seulement endormis, et leur vit des pains de munition attachés à leurs sacs. Craignant d'être surprise ou vue, ce fut moi et Eugène qu'elle envoya pour les leur chercher, car nous mourrions de faim et le petit François criait sans cesse pour en demander. Mon frère Eugène rampait dans le fossé pour arriver tout doucement à ces malheureux soldats, que nous croyions endormis, et pour leur dérober ce pain noir qui nous faisait tant envie. II voulut aussi prendre une gourde qui pendait au cou d'un de ces cadavres et, ne pouvant y réussir, nous le vîmes couper la corde avec ses dents.

« Avec quelles précautions il revint rapporter le fruit de son larcin à ma sœur Cécile. Quel triste mais copieux déjeuner nous fîmes ! Avec quel appétit nous dévorions ce pain noir que la Providence nous envoyait et qui devait nous sauver la vie. Ma sœur, après nous avoir fait nos parts, nous fit ramasser soigneusement les restes.

« Puis, remettant le petit Cherbonnier sur son dos, nous nous remîmes en route jusqu'à Clisson où la terreur régnait comme partout et où l'on voyait les flammes et des tourbillons de fumée, dont l'odeur sinistre nous remplissait de frayeur.

« Nous venions de nous arrêter pour nous reposer en sortant de cette ville. La terre était glacée et couverte de frimas ; c'était au commencement de mars (1794). Tout à coup nous entendîmes des coups de fusil et nous fûmes arrêtés par une troupe de chouans qui voulurent nous tuer, parce que nous devions, disaient-ils, les dénoncer.

Ils nous firent mettre à genoux au milieu d'un carrefour, en disant de faire notre prière, parce qu'ils allaient nous fusiller. Nous jetions des cris lamentables en demandait grâce. Mais ces forcenés n'écoutaient ni prières ni supplications et allaient mettre leur projet à exécution quand ils entendirent et virent arriver des cavaliers. Ils se mirent aussitôt en fuite nous laissant plus morts que vifs, sans savoir si ceux qui arrivaient n'allaient pas nous achever. Mais non, c'étaient des émigrés suivis des ambulances qui se dirigeaient sur Nantes. On nous y fit monter et nous arrivâmes dans cette ville à la nuit. »

A suivre…

votre commentaire

votre commentaire